La tradición mexicana de la muerte. Fragmentos de un rito de tránsito

Por Jaime Noyola Rocha | Ilustraciones: Guadalupe Méndez Lavielle | Revista Nosotros, Núm. 21 | Octubre de 1999

Si existe un tema recurrente, ese es el de la muerte, del que mucho se ha dicho y realmente sabemos poco. Sobresale en ese eterno retorno del tema, en la víspera del día de los muertos, la fuerza de la tradición mexicana, la cual se ha abierto paso a través de las edades y cuyas creencias y rituales se han ido actualizando para su mejor conservación. Recientemente pensaba en la muerte, no en el sentido de cómo la han percibido los mexicanos, cara a cara relacionándose con ella, como habría observado Octavio Paz, sino en una dirección completamente diferente, es decir, mirar la tradición mexicana aunque la veamos en este momento fragmentada como partes de un proceso que todo hombre vive y cuya tradición ha trazado una serie de pasos para que los mortales los sigan puntualmente, tanto los que mueren como los deudos. Un sistema de conocimientos producto de la observación y de la construcción paso a paso de una tradición y de una concepción del más allá, cuyo proceder se formó con el aporte de los sabios indígenas.

Existe en la tradición mexicana de la muerte, una secuencia que debemos saber para no cometer errores a la hora del último suspiro, a fin de evitar mayores daños. Un esfuerzo que no se limita al aprendizaje de cada persona, sino a un elaborado ritual en que toda la familia deberá intervenir y cumplir en todos sus detalles.

¿Por qué razón esta sabiduría no está del todo clara, o la percibimos como deshilvanada? Una de las razones es que la mayor parte de los libros sagrados nahuas y mayas fueron quemados en Texcoco y Yucatán. Si no hubiera sido así, probablemente contaríamos en la actualidad con libros sagrados sobre las prácticas de tránsito del proceso de muerte, como los que tienen otras grandes tradiciones, como por ejemplo El libro tibetano de los muertos, o Bardo Thödol. Este último, es una especie de manual sagrado acerca de las etapas del proceso que sigue el hombre después de su muerte. Es un libro de preparación y conocimiento que describe el viaje del difunto señalándole cómo deberá reconocer la gran luz y los pasos a seguir para que consiga la liberación y su nuevo nacimiento.

En el mundo prehispánico, los sabios poseían una especie de visión del mundo de los muertos al cual llamaban Mictlán. Los autores que han descrito al Mictlán, basándose en códices y en la tradición oral, hablan de los nueve lugares que las almas deben pasar antes de encontrar el descanso después de cuatro años. Tal vez, no sean lugares, sino etapas del proceso, momentos que están previstos para que el difunto los supere, como si aún en el caso de la muerte existiera un destino posible.

Tal vez la mejor manera de describir esos momentos de viaje del alma, sea de manera metafórica, como el pasar un caudaloso río, el Chignahuapan. Que es la primera prueba a la que el difunto se enfrenta. Por eso nos dice Alfonso Caso, se entierra con el muerto el cadáver de un perro de color leonado, para que ayude a su amo a cruzar el río. El alma tiene que pasar después entre dos montañas que se juntan; en tercer lugar por una montaña de obsidiana; en cuarto lugar por donde sopla un viento helado, que corta como si llevara navajas de obsidiana; después por donde flotan las banderas; el sexto es un lugar en que se flecha; en el séptimo lugar están las fieras que comen los corazones; en el octavo se pasa por estrechos lugares entre piedras; y en el noveno y último, el Chignahumictlán, descansan o desaparecen las almas.

Ignoramos si estos momentos o parajes del Mictlán eran un recorrido necesario del alma o si había desviaciones y terror eterno para aquellos que se extraviaran en esa soledad por su impreparación o por falta de ayuda de sus familiares. Pero entre la muerte y el Chignahumictlán, están las posibilidades de perderse o encontrar el sendero que lleve el alma a encontrarse con los antepasados, donde como habría dicho Nezahualcoyotl, «de alguna forma se vive».

Por su parte, los deudos del muerto ponían con el cadáver un conjunto de amuletos que le permitían soportar las pruebas mágicas. Por el camino se le daba un jarro con agua, el difunto era amortajado en cuclillas, liándolo fuertemente con mantas y papeles. Otros papeles servían para que el alma pudiera atravesar por las sierras que se juntan, o para pasar por donde estaba una gran culebra, o donde estaba la lagartija verde llamada Xochitónal, los nueve páramos, Chicunaixtlahuaca y los nueve collados, y quemaban los atavíos que había usado el difunto durante su vida, para que no tuviera frío al cruzar por donde el viento sopla tan cortante como navaja, y le ponían en la boca una cuenta de jade, para que le sirviera de corazón y quizás para dejarla en prenda en el séptimo paraje, donde las fieras devoran los corazones de los hombres. Por último, le daban ciertos objetos valiosos, para que los entregara a Mictlantecuhtli o a Mictecacíhuatl, los dioses de la muerte, cuando llegara al fín de la jornada. Quemaban el bulto del muerto, y guardaban las cenizas y la piedra de jade en una urna, la cual enterraban en uno de los aposentos de la casa, y les hacían ofrendas a los ochenta días, y cada año, hasta los cuatro que duraba el viaje a ultratumba, y después ya no lo hacían más.

La forma de la vida, cómo se ha vivido la vida, o cómo se ha muerto, era fundamental para el destino del alma del difunto. El pequeño resquicio que se abre en cada vida individual, permite suponer la existencia de una búsqueda espiritual que ofreciera la posibilidad de una muerte diferente, que aparta a quien la ha seguido de la fatal determinación signada en el libro adivinatorio Tonalpohualli a la hora del nacimiento.

La explicación dada en los textos en que se analiza este asunto es de carácter mágico, pues son los dioses como Tláloc, quien al cegar una vida al caerle un rayo o al morir ahogado, quienes determinan el lugar al que irán por su muerte, es decir, en vez de ir al mismo lugar que todos los muertos, van directamente al Tlalocan, una especie de paraíso. Esta intervención de los dioses, permite la interpretación de que un cierto tipo de vida o la acumulación de determinados esfuerzos podrán determinar que el alma emprenda otro tipo de viaje o acceda a un espacio acorde con sus méritos. Los dioses escogen a los hombres y les fijan un destino, o es una manera de decir que los hombres podrían escoger a los dioses y tener un destino que se aparte de la fatalidad de haber nacido en un día determinado.

Entonces la pregunta es: ¿no serán categorías de vida las descritas por quienes han recogido los mitos de las cihuateteos, «mujeres muertas parto», o los hombres muertos en la guerra o en el sacrificio? Y por lo mismo destinos especiales a la hora de la muerte, o en el tránsito de la muerte a otro estado de conciencia. Esto es altamente especulativo, pero abre expectativas enormes para la búsqueda de un camino espiritual en la tradición mexicana, pero también debo decir que esta tradición debió tener desarrollados tan altos como los de otras civilizaciones cuyas realizaciones representan tradiciones conocidas con características precisas que muchos seguidores practican aún hoy en día.

Según la tradición los guerreros muertos en el campo de batalla o sobre la piedra de los sacrificios se vuelven «acompañantes del águila», o sea del sol. Forman un cortejo alrededor del dios resplandeciente, del Este del cenit, a lo largo del prolongado camino que él sigue en el cielo, en medio de hermosos árboles. A través de su rodela, llena de agujeros por las fechas de sus enemigos, pueden contemplar la faz luminosa del astro. Su vida gloriosa está hecha de cantos guerreros y de combates. Al cabo de cuatro años, son transformados en colibríes, y vuelven a la tierra para vivir entre las flores de las regiones cálidas.

El destino de las mujeres muertas de parto es análogo al de los guerreros. Sabido es que son ellas las que se convierten en las Cihuateo del Occidente. También ellas forman un cortejo del sol, durante la segunda mitad de su curso diurno, y también ellas se deleitan con los cantos bélicos y los simulacros de combate. Bajo otro aspecto, sombrías divinidades que rondan a la hora del crepúsculo, siembran sobre la tierra, en ciertos días nefastos, las enfermedades y el terror.

También hay elegidos de otra especie: los de Tláloc. Los hombres y las mujeres escogidos por los primeros van al Tlalocan, el jardín de la abundancia donde reina el dios de las lluvias. Su muerte es el signo de la elección de que, involuntariamente, fueron objeto. Mueren por la mano de Tláloc, ya ahogados, ya fulminados por el rayo durante una tormenta, ya en fín víctimas de enfermedades consideradas de origen acuático, como las fiebres o las afecciones de la piel.

Antes de pasar a comentar algunas previvencias de la tradición de los muertos, después del choque sincrético producido por la evangelización cristiana, el cual dio como resultado la fusión de la fiesta cristiana de Todos los Santos con el poderoso caudal indígena del culto a los muertos. Antes de ello, podemos describir brevemente las evidencias arqueológicas que dan cuenta del surgimiento y consolidación de un verdadero sistema sobrenatural del Inframundo.

Por la gran antigüedad de la tradición de un sofisticado ritual de los muertos, el cual emerge desde la época de los olmecas, es profundizado y ampliado por los zapotecas, de donde irradia hacia los demás pueblos mesoamericanos. La enorme cantidad de tumbas y restos cinerarios asociados, son evidencia abrumadora de un culto poderoso que con adiciones y pérdidas ha llegado hasta nuestros días. La fidelidad de esta parafernalia funeraria y su larguísima permanencia, arroja luz sobre una longeva y bien establecida búsqueda espiritual, cuya concepción esteblece un tránsito de la vida a una forma de permanencia o de trascendencia después de la muerte.

Entre los zapotecos era común la construcción de cámaras especiales subterráneas como lugares para depositar a los muertos. Dentro de esos recintos, en ocasiones compuestos de varias cámaras, con paredes decoradas al fresco con la temática de los Nueve Señores de la Noche y nichos empotrados en los muros. El cadáver era depositado frecuentemente cubierto con valiosas ofrendas de piezas de oro labrado, jade y perlas, esculturas de barro de los dioses de la noche y de «acompañantes» del difunto en la crucial prueba de tránsito, así como comida e incensarios con copal. Ejemplo extraordinario de estas tumbas es la tumba de Monte Albán, encontrada por Alfonso Caso en 1932, en cuyo interior fueron localizadas máscaras de Xipe Tótec, copas, pendientes y collares de oro, piedras preciosas, jade y cerca de un millar de perlas, entre miles de objetos más. En Monte Albán se han localizado más de 170 tumbas señoriales, siendo común este tipo de construcciones en todo el Valle de Oaxaca.

Existen numerosos ejemplos de tumbas majestuosas en la zona maya y entre las llamadas culturas de occidente en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima.

En cierta forma las evidencias arqueológicas representan la exterioridad de un intenso proceso de interiorización, cuyas características sería más factible encontrarlas en la sobrevivencia de los cultos funerarios de los pueblos indígenas a través de los estudios etnográficos. Desde luego que sin descuidar el tomar en cuenta los cambios que seguramente han ocurrido sobre todo con la irrupción de las concepciones cristianas, las cuales sustituyeron a las religiones mesoamericanas. Como lo ha dicho Joseph W. Whitecotton: «En muchos niveles las antiguas costumbres subsistían y subsisten hasta hoy, aunque en la actualidad concepciones prehispánicas y españolas se han fundido a tal punto que es casi imposible separar sus elementos constituyentes».

Aun cuando las ideas y costumbres han ido variando con el paso del tiempo según la región, la tradición mexicana de la muerte parece poseer una matriz común, por eso podemos tomar ejemplos de cualquier zona de México y reconocer la empatía entre el ritual actual y el prehispánico.

Entre los tzotziles de Chamula el que muere se dice que tiene que hacer un viaje para llegar al Olontik. El viaje debe prepararse arreglando toda la ropa que era propiedad del que ha muerto; debe limpiarse y remendarse; hay que ponerle tres plumas de guajolote en la caja mortuoria para que las utilice a manera de agujas, con hilo ensartado en una ranura que se hace en el cañón de cada pluma. El viaje es largo y la ropa puede romperse en el camino por lo que el muerto debe llevar todo lo necesario para que el viaje no tenga contratiempos. Hay que ponerle unos huaraches nuevos para que proteja sus pies en el camino.

Este ejemplo que podría encontrarse en cualquier pueblo mexicano tradicional, con algunas variantes locales, nos habla de continuidad y de que se ha conservado esencialmente el concepto de que existe un camino y un punto de llegada después de la muerte, en donde las almas permanecen.

Entre los tzotziles, el Olontik, es decir el Inframundo, sigue siendo la morada de los muertos. Tienen una visión dual sobre la vida y la muerte, regidas por dioses diurnos y dioses nocturnos, los primeros favorecen la suerte en la vida y los segundos son malignos y se oponen a la lucha humana por la existencia.

Las influencias amenazadoras y destructivas de sus vidas, las atribuyen a los dioses del mal y de la muerte, los cuales tienen sus dominios en el mundo inferior. Estos seres sobrenaturales son en realidad representaciones antropomórficas de las fuerzas del mal que ocurren en la vida de los hombres.

Los dioses del Inframundo o su influencia sobre las personas, son las fuerzas que ocasionan todas las desgracias humanas. Se cree que están presentes en cualquier acontecimiento, insignificante o grave: cuando un individuo comete un crimen, lucha con un amigo o lo injuria, golpea a su mujer, y lo semejante. Los que se encuentran en alguna de estas circunstancias dicen que son víctimas de los dioses de la muerte.

Durante el día, los hombres son observados y están protegidos por el sol y los dioses del cielo; los dioses de la muerte están confinados en el mundo inferior. Por la noche en cambio, el sol desaparece en el límite de la tierra y los dioses de la muerte tienen permiso de salir de su nivel en el mundo inferior para andar por la superficie de la tierra y atacar a la humanidad.

La relación de los hombres con el Inframundo no se limita al momento de su muerte, ni siquiera a la trascendencia de algún tipo de permanencia después de la muerte, una vez que el alma ha pasado por las pruebas para las que se ha preparado en vida, sino a una relación cotidiana con los perjuicios ocasionados por los dioses del inframundo. Las influencias negativas, las malas inclinaciones de las personas, su propensión a la envidia, su deseo de hacer daño a los demás, forman parte de una lucha individual que cada hombre debe librar durante su vida, para no caer bajo la influencia de los dioses del Inframundo.

Resulta obvio esperar encontrar una mayor correspondencia entre la tradición antigua de la muerte y la forma en que el culto se lleva a cabo en las más alejadas e incomunicadas comunidades indígenas. Pero aún en el centro del país, en donde la fiesta de Todos los Santos y la influencia preponderante, el rito católico, está más que manifiesto, aun en ese caso, la inercia de la tradición de los muertos y sobre todo la profundidad milenaria de esta tradición, parecen haber conservado las líneas generales del culto prehispánico de los muertos.

Sin pretender sacar mayores conclusiones, sino más bien con el ánimo de bordar un poco en este enfoque de pervivencia de un rito de tránsito milenario hasta nuestros días, terminamos estas disquisiciones con la que nos parece una buena amalgama de la resultante de la tradición mexicana después de la persecución y extirpación de las religiones indígenas, y del sincretismo entre la tradición prehispánica con la religión católica, tal vez cifrada en las palabras de una mujer de un pueblo del Centro de México, quien decía no temerle a la muerte, porque desde niña su abuela le dijo que cuando una persona muere, se va a un lugar muy apacible y alegre, en donde se encuentra con todos sus seres queridos, sus padres, sus abuelos y bisabuelos.

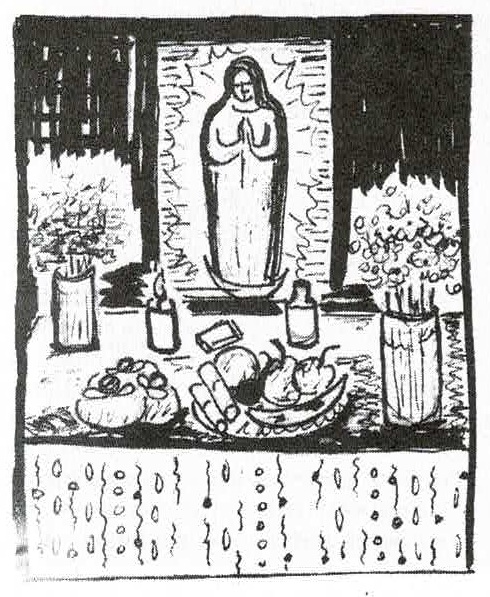

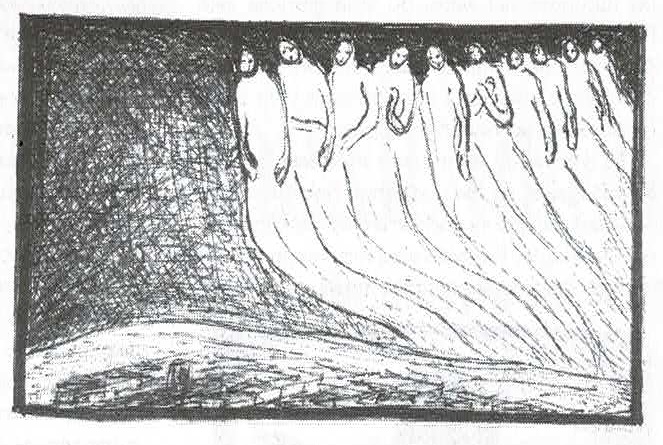

Por eso cuando escuchamos que en los días de muertos, el cielo se abre y descienden las almas benditas hacia los pueblos en que moraron en vida, nos hacen reconocer la empatía existente con el entorno de las almas del Mictlán, de donde vienen a visitar a sus deudos. Esta licencia de regresar de la región de los muertos, es un momento de comunión, el único punto de contacto entre la vida y al muerte, un instante sagrado de eterno retorno. En esos únicos días, las almas regresan de visita y recogen los alimentos y bebidas que sus deudos les han preparado y que llevan consigo a la morada de los muertos. ♦

________

* Arqueólogo, director de la Casa de Cultura de Valle de Chalco

Referencias bibliográficas:

Caso, Alfonso. El pueblo del Sol. FCE, México 1994

Holland R., William. Medicina maya en los altos de Chiapas. INI, CNCA, 2ª Reimpresión, México 1989

Libro tibetano de los muertos, Bardo Thödol. Visión Libre, Barcelona 1979

Pozas Arciniega, Ricardo. Chamula. INI, 1ª Reimpresión, México 1987

Soustelle, Jacques. El universo de los aztecas. FCE, 1ª Reimpresión, México 1986

Whitecotton, Joseph W. Los zapotecos, príncipes, sacerdotes y campesinos. FCE, 1ª Reimpresión, México 1992

Deja un comentario